時代と共に変化する京の食。その受け継ぐべき本質

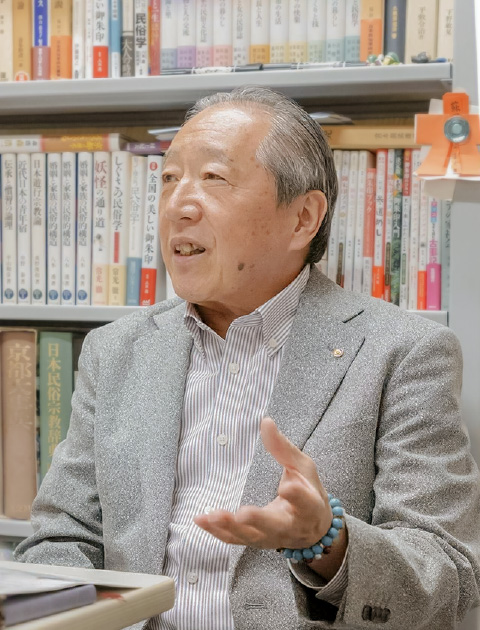

京都の民俗学の第一人者である佛教大学の八木透教授。祇園祭の解説でも知られ、京都の祭礼や民族信仰を研究する教授に、暮らしの中に受け継がれてきた家庭の味、神事との繋がり、そして時代の変化とともに変わりゆく食文化などについて、行事食協会代表理事・小宮理実がお話を伺いました。八木教授の個人的な体験と民俗学の知見から、時代を超えて受け継がれる京の食文化の神髄に触れます。

| ■語り手 | 佛教大学歴史学部教授・民俗学者 八木透さん (以下八木教授) |

| ■聞き手 | 行事食協会代表理事 小宮理実(以下小宮) |

小宮: 本日はよろしくお願いいたします。先生の民俗学への深い造詣は、京都での原体験が大きく影響していると伺いました。

八木教授: そうなんです。私の実家はもともと四条新町で白生地を扱っていたのですが、戦争の混乱で店を畳みました。私が生まれた頃にはもうありませんでしたが、明治25年生まれの祖母が、まさに生きた歴史の語り部でした。生粋の京都人として育った祖母から聞く暮らしのあれこれが、今の民俗学、特に京都に関する研究にすごく役立っていますね。

小宮: やっぱり、おばあさまのお話は、鮮明に記憶に残りますよね。私も、食の世界に入ったきっかけは祖母からでした。「しつけと食事まわりがしっかりできたら、いつでもお嫁にいけるから」って口癖のように言われていました(笑)。

八木教授: 昔は、そう言いましたよね(笑)。

小宮: 母は北海道生まれで、右も左も分からず京都の父のもとに嫁いできたので、実際のところ、私と母が祖母から教育を受けている感じでした。特におせち料理は、みんなで一緒に作らないと叱られて。それが今の仕事に繋がっています。

八木教授: なるほどね。今はおせちを買う習慣が定着しましたけど、僕らの感覚ではごく最近のことですよね。うちの母は東京生まれで、最初は京都のことは全く知らなかったけど、義母と揉めながらも学んだんだと思います。

小宮: 本当に、後になって「聞いておいてよかった」って思うことがたくさんあります。おせちのことは「お重」(おじゅう)と呼んでいました。こうした呼び方も京都だけのようです。他県との違いを面白く感じた記憶があります。

小宮: 私自身、おせち料理の監修などを通して、改めて行事食に特化して、子どもの頃の記憶をたどるようになりました。京都の料理って、地味だと言われることが多いんですよね。

八木教授: 確かに、おばんざいが中心だからね。華やかさはないかもしれませんね。

小宮: 料理研究家の活動をはじめた頃、世の中は世界の料理が食べられる時代に入っていました。見た目にも美しく憧れましたね。しかし、いざ人に教える立場になった時、自分の核にあるのは祖母から受け継いだ京都の家庭料理だと気づき、心を決めました。コロナ禍を機に全国の京都好きな方とオンラインで繋がるようになり、行事食を伝える活動を本格的に始めたんです。

八木教授: 素晴らしいですね。

小宮: 先生は、京都の行事や行事食で一番印象深いものは何ですか?

八木教授: やっぱり、祇園祭ですね。鱧や鯖寿司といったご馳走が思い浮かびます。でも、もっと身近な印象深い行事食としては、祖母が作ってくれたお正月の七草粥や小豆粥です。祖母は賀茂川の土手で七草を摘んできていましたよ。

小宮: それは素敵ですね!七草粥は、元々は三草でもよかったみたいです。それにしても、実際に野草を摘んでくるなんて。なんて優雅なのでしょう。

八木教授: あとは、子どもの頃、11月の御火焚祭の時に神社をまわってお火焚饅頭(おひたきまんじゅう)をもらった記憶も鮮明ですね。昔は無料でもらえたのですが、今は買って食べるのが普通になりましたね。

小宮: お火焚き饅頭は、街のおまんやさん(和菓子屋)や、お餅屋さんで売っていますよね。火焔(かえん)の形をした「火焔宝珠(かえんほうじゅ)」の焼印が印象的ですよね。私も端午の節供にいただく柏餅は京都ならでは味噌餡を選ぶなど、昔ながらの街のおまんやさんを利用しています。

八木教授: 本当にそうですね。格式高い和菓子屋さんのお菓子は茶の湯のもので、庶民が日常で食べるお菓子は、昔ながらのおまんやさんに行かないと手に入らないんですよね。

小宮: 行事食は、家庭料理の延長にある「ハレの食事」ですが、肩肘張ったものではないと思うんです。今、子どもの頃に食べていた料理を一つひとつ記録に残すため、京都の写真家の方にお力添えいただいて撮影しています。

八木教授: それは大事なことですね。我々民俗学の使命でもあります。

小宮: 先生にお聞きしたいのは、やはり行事食のルーツです。七夕の節供はそうめんを食べますが、元は「さくべい」という小麦の菓子だったと知りました。

八木教授: そうですね、「さくべい」もありますが、「さっぺい」もありますね。五平餅のような小麦のお餅で、中国から伝わった五節供の食文化が日本でアレンジされた典型ですね。

小宮: そうなんですね。この行事食協会の活動を七夕から始めたので、すごく興味があります。

八木教授: 京都には、平安時代から続く神社が多く、祭りの時だけ作られるお菓子もたくさんあります。上賀茂神社のやきもちや、下鴨神社の申餅も元々は祭りの限定品でした。今宮神社のあぶり餅もそうですね。行事食は、神様へのお供え物の「お下がり」から来ているものが多いですよね。

小宮: そうですね。おせち料理も完全にそうです。昔は物流が発達していなかったので、その土地で採れる日持ちのするものを詰めていました。京都の家庭で作るおせちは地味だと言われるのですが、それこそが本来の姿。今は伊勢海老が入ったような、華やかな料理屋さんのイメージが先行しています。

八木教授: 確かに、今は食文化の変化が激しいですね。交通網が発達して、昔は手に入らなかったものが簡単に手に入るようになりましたから。

変わる京都、変わらない京都

小宮: 先生は、子どもの頃に食べていた京都らしい食べ物で、行事に関わらず印象に残っているものはありますか?

八木教授: 僕はお肉が苦手で魚が好きなので、ぐじ(甘鯛)ですね。今は高級魚ですが、子どもの頃は近所の魚屋さんで日常的に買っていて、安くてあまり美味しくない印象でした。鱧も同じです。昔は身近な大衆魚だったのに、今はすっかり高級魚になりました。

小宮: 観光地化した影響もあるのかもしれませんね。庶民の食卓から消えて、料理屋さんでしか食べられなくなってしまいました。

八木教授: そうですね。しかしその一方で、忘れかけていた食文化を伝承してくれているのが、老舗の料理屋さんなんですよね。

小宮: おっしゃる通りです。先生のお話を聞いて、改めて、京都は決して一枚岩ではないと感じました。地域によっても、食文化は微妙に違いますよね。

八木教授: その通りです。だから「これこそが本来の京都だ」という定説を作るのはとても難しいです。時代や暮らし、地域によって多様な顔がある。それこそが民俗学の面白いところでもあります。

小宮: 私は行事食協会の活動を通して「暮らしていると見落としがちな京都の良さ」を再認識しました。若い頃は東京に憧れたりもしましたが、結婚してから神社仏閣を巡るようになって、京都の奥深さを知ったんです。

八木教授: 今の若い人は京都が好きで、御朱印集めをする学生も多いんですよ。僕らの頃には考えられなかったことです。

小宮: 先生、今後も京都の素晴らしい文化を若い人にも語り続けてください。私も共に学びます。

八木教授: 今日は色々なお話が聞けて楽しかったです。これからも、お互いに京都の多様な文化を伝えていきましょう。

小宮: はい、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

取材を終えて

今回の対談で、行事食が家族の記憶や地域の文化を次世代へつなぐ大切な役割を担っていると改めて感じました。見た目は素朴でも、八木教授のおばあ様が手摘みした七草粥のエピソードのように、一つひとつの料理には家庭の歴史や物語が宿っています。

時代とともに食文化は変化し、かつて身近だった食材が手に入りにくくなるなど、食を未来へつなぐには、課題もあります。しかし京都では、伝統を支える老舗や、京都の文化に惹かれる若い世代の存在など、未来への明るい兆しも感じます。

行事食を時代に合わせてしなやかに変化させながらも、その本質を未来へ手渡すこと。それが私たちの大切な役割だと、心に強く刻みました。

取材協力

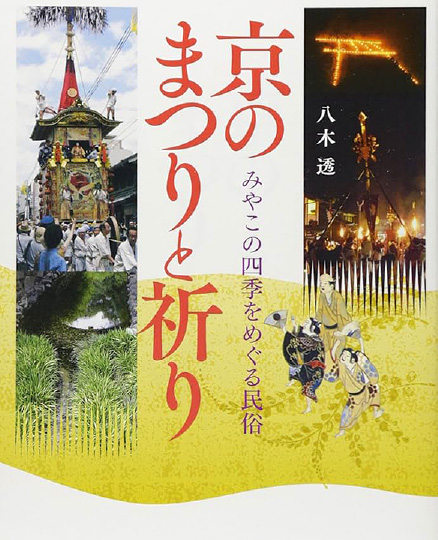

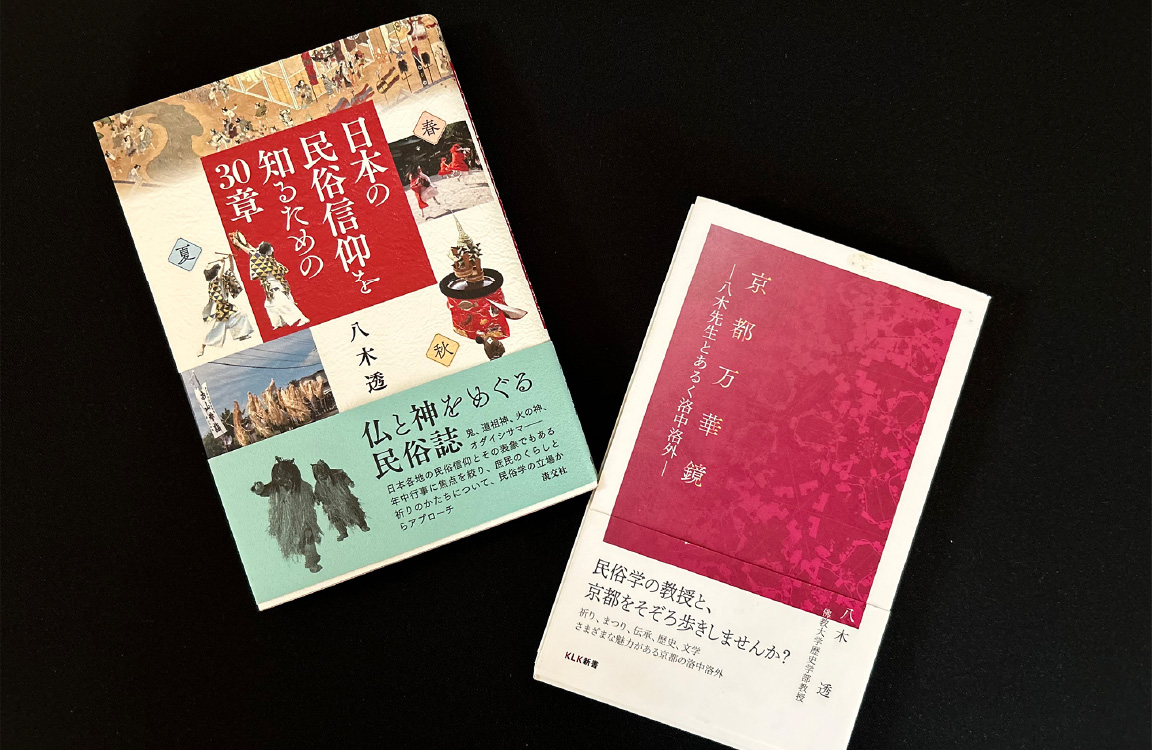

八木透(やぎとおる)さん

1955年京都市生まれ。

佛教大学歴史学部教授、民俗学者。

専門は日本の祭礼や民俗信仰、家族論、民俗芸能。京都の民俗文化研究の第一人者として、祇園祭や五山送り火のテレビ解説を毎年務めることでも知られる。世界鬼学会会長や京都民俗学会会長など数々の要職を歴任。学術研究の傍ら『日本の鬼図鑑』や、御朱印関連本など一般向けの著作も多数執筆・監修し、民俗学の普及に貢献している。