二月 節分 【せつぶん】

- 悪病退散

- 無病息災

- 悪病退散

旧暦で1年の始まり。邪気を払い無病息災を願う

節分とは本来「季節を分ける」「季節が移り変わる節目」という意味があり、立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれの前日を指し、1年に4回あります。

中でも日本では、立春は「春のはじまり=1年のはじまり」として特に重んじられたため、江戸時代後期頃より、立春の前日のみを指すようになりました。また、節分といえば2月3日の印象が強いですが、年によって立春の日が変わることがあり、その前日の節分も、2月2日や4日になる場合があります。

立春は、暦の上では冬から春へと季節が変わる日。古来より、季節の変わり目は、病気や厄災などに見舞われやすいとされてきました。そこで、前日の節分に悪いものを祓う意味を込め、豆まきなどで邪気(鬼)払いをする行事が広がりました。

「節分」の行事食

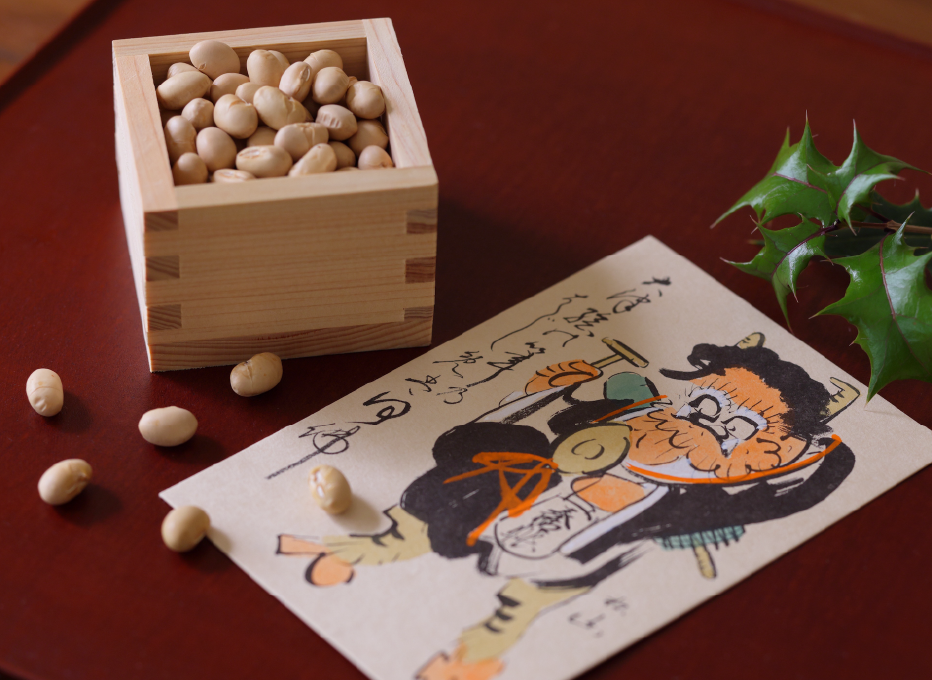

福豆 【ふくまめ】

日本では昔から、米、麦、大豆、あわ、ひえ(またはきび)の五穀に霊が宿っていると考えられ、清め行事の一環として米をまく「散米」が行われていました。

中でも大豆は米よりも粒が大きいため、より多くの霊が宿り、邪気払いに最適な穀物とされています。

節分で使われる豆は、豆まき用も食用も、煎った大豆を用います。これは、豆(魔滅)を煎ることで「魔の目を射る」に通じるとし、邪気を祓う力が宿ると考えられているから。また、生の豆をまいて芽が出てしまい、追い出したはずの邪気が育たないようにする意味も込められています。

この煎った豆を「福豆」と呼び「年齢プラス1個」食べて、新しい年の健康と幸せを願います。

福茶 【ふくちゃ】

梅干し、昆布、福豆を3粒入れたお茶(梅干しと福豆のみでも可)。

「松竹梅」のひとつであり毒消し効果も期待される梅干し、「喜ぶ」の語呂合わせにちなんだ昆布、「マメに働く」を表す福豆を、吉数の「3」粒入れたお茶で万病を払い、福を呼び込みます。

恵方巻き 【えほうまき】

福を巻き込んだ海苔巻きを、縁を切らないよう切らずに丸ごと1本、その年の恵方(縁起の良い方向)を向いて無言でいただくのが正しい食べ方です。

中に入れる具材は近年ではさまざまですが、本来の行事食では生ものや動物性の食材は用いないことから、かんぴょう、しいたけ、高野豆腐、三つ葉などシンプルな具材を使います。

また、恵方巻きの起源は諸説ありますが、江戸時代から明治時代にかけ、商人や芸妓の間で商売繁盛を願って節分に食べられていた太巻き寿司がはじまりという説が有力。1977年ごろ、これに注目した大阪の海苔業者と寿司屋が、2月の閑散期を乗り切るため、節分の縁起担ぎに復活させました。そして、1990年代以降、大手コンビニが「恵方巻き」と名付けて販売し、全国的に広がったといわれています。

塩いわし 【しおいわし】

真いわしを洗って表面に塩を振り、冷蔵庫で一晩置いてこんがり焼いた「塩いわし」は、関西の節分料理の定番。

いわしを焼くときの煙やにおいで鬼を追い払います。

食べた後は、柊の枝にいわしの頭を挿して軒先に飾り、邪気払いを。いわしの臭いとギザギザとした柊の葉が目に刺さるのを恐れ、鬼が逃げて行くといわれています。

生の真いわしが手に入らない場合は、丸干しいわしや、メザシで代用しましょう。